| |

arracha son sabre; le lança loin d'elle et ils commencèrent une

danse où ils se poursuivaient, s'atteignaient, s'entrelaçaient, se

fuyaient, se cachaient et se retrouvaient; puis ils allèrent se

perdre l'une dans le groupe des femmes, et l'autre dans celui des

hommes. La musique accompagnait avec la plus grande intelligence

tous les mouvements des deux acteurs de cette gracieuse pantomime,

à laquelle la clarté incertaine et vacillante des torches ajoutait

un charme indéfinissable. (1) »

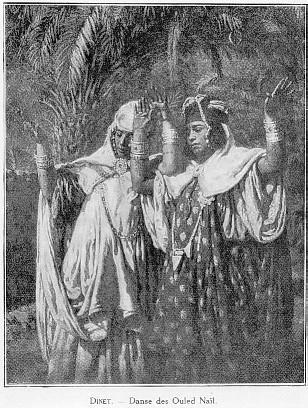

A Laghouat et à In Salah, il m'a été donné d'observer une autre

danse Ouled Naïl qui est infiniment gracieuse, la danse des

mouchoirs :

« Nous prenons place sur des coussins et dès notre entrée deux

musiciens indigènes soufflent dans leurs rhaïtas et gagnent «

leur cachet en ville » de toute la force de leurs poumons. En les

regardant je songe aux vers de Hugo « ... coupe-jarrets à faces

renégates ».

« Près d'eux, en face de nous, sont assises quelques Ouled-Naïls

dans leurs vêtements de parade : longues tuniques de mousselines

blanches ou bleues, d'un bleu pâle et criard, comme aiment en

porter les paysannes de France les jours de foire et de procession.

Mais ces danseuses n'ont que ce point de commun avec les « Enfants

de Marie ». Au repos cependant leur maintien est d'une parfaite

correction et même lorsque, en dansant, elles miment les gestes les

plus précis de l'amour, leur visage demeure d'une impassibilité

absolue. Le « chef d'orchestre », pour désigner à chacune son

tour, l'appelle d'une onomatopée gutturale, quelque chose comme «

tropp ».

« Aussitôt l'une de ces demoiselles se lève, faisant bruire les

multiples bracelets de ses chevilles et de ses avant-bras, le

bandeau de sequins qui barre son front, sous une coiffure en

filigrane d'argent ou d'or. Ses pieds menus accélèrent la cadence

sur le tapis de haute laine, et ce frémissement monte le long des

jambes, s'amplifie au bassin en vagues de volupté, et vient mourir

le long des bras levés, au-dessus de la tête immobile, dans le

tremblement des doigts minces qui agitent un mouchoir de soie,

ondoyant et diapré comme une flamme.

« Le bachaga doit connaître les goûts des Européens, car les

danseuses qu'il a choisies sont minces, jeunes,

(1) Léon ROCHES. - Dix ans à travers l'Islam.

1834-1844- Paris Perrin et Cie 1904, in-18, p. 58-59.

|

|

|

|

|

|